历史作家押沙龙最新出版的《乱世人心:历史十字路口的人性抉择》一书,以中国历史上大时代变迁中人心的起伏为线索,深入十七位历史人物的内心。他想探究的是,当个人命运与跌宕乱世相遇时,是非、黑白,不复存在,该何去何从?在接受澎湃新闻记者专访时,他表示,自己从历史中读出的是对人性的焦虑和不安。

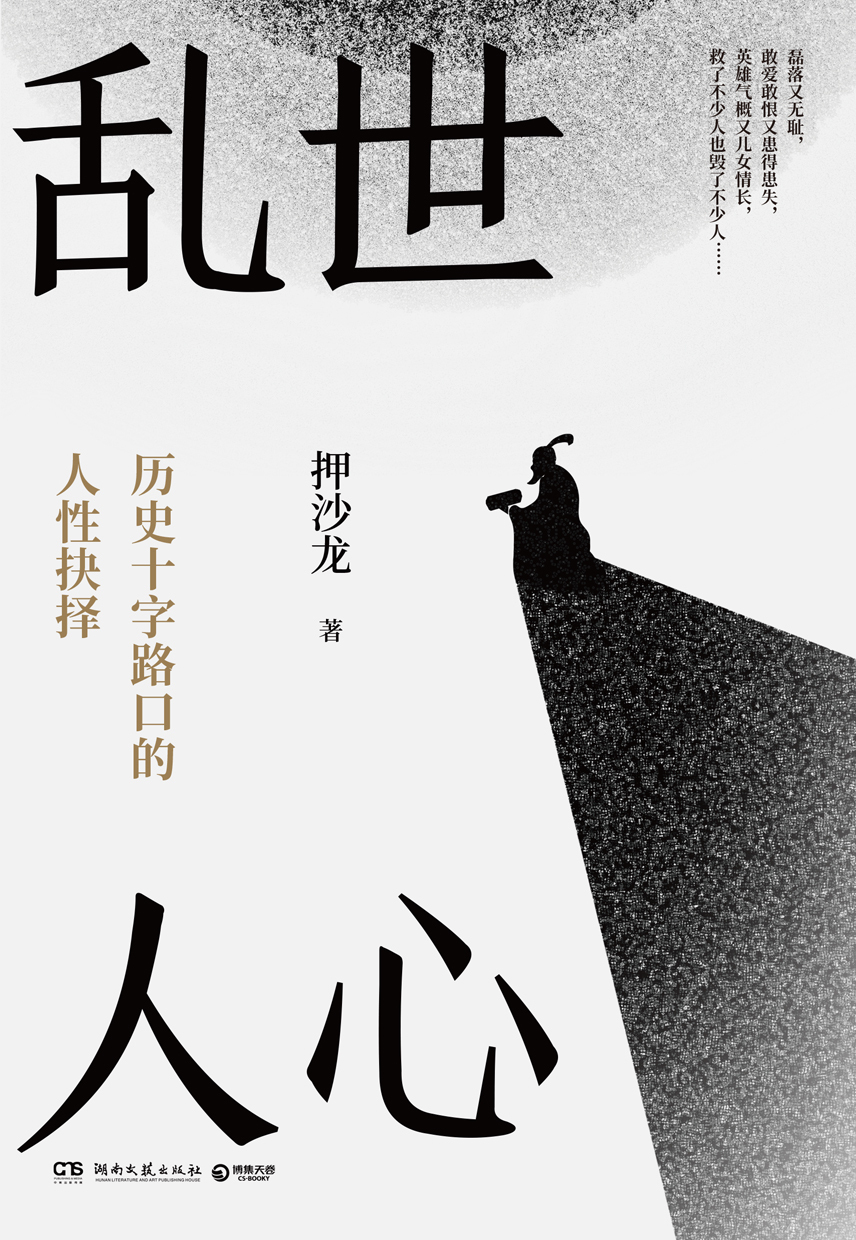

《乱世人心:历史十字路口的人性抉择》,押沙龙著,湖南文艺出版社丨博集天卷,2025年8月版,248页,49.80元

澎湃新闻:你这本书主要遵循历史进程,从先秦一直讲到近现代,聚焦了不少历史人物。不过,写人物的方式和我以往接触的不同,它不侧重讲述人物一生的完整故事,而是抓取关键节点展开。我感触最深的是,书中其实在探讨“人心”,整部作品堪称一部“人性史”。从中读出的,是人性的变与不变,以及二者之间的关联。

比如你在解读《商君书》时提到,书中所描绘的乌托邦,其实带有现代乌托邦的影子。我读这部分时,突然想到了当代的波尔布特——他的做法或许更极端,而且确实将类似的构想完全付诸实践了。我当时就想,很多身居高位的人,无论是君主、国王还是总统,心里似乎都有一个“理想秩序”,一个“我期待的国家秩序”。之所以没实现类似构想,可能是受限于现实困难或其他因素,但或许他们内心都很期待这样的秩序。你写商鞅与《商君书》时,提到了“集体意识”,而且你认为这是法家的集体意识。

押沙龙:肯定是集体意识,情况就是这样。我觉得每个人心里其实都有这种倾向。其实人性是具有普适性的,这些倾向就像人心里的种子,只是不同人有不同的偏向而已。哪怕是秉持自由主义的人,心里也可能藏着认同集权的影子。比如看到有人横穿马路、随地吐痰却没人制止时,心里可能会产生一种想法:“我心中有一套好的规则,大家都该遵守,世界该按这个规则运转”——这其实就是一种潜在的倾向,当然不能说这种想法一定错,但确实有这样的“种子”。

右派或者说自由主义者,他们其实清楚这种倾向的界限,知道过度推行“自己认为的好”可能会出问题,所以会主动收敛。但从本性来讲,人大多如此:自由主义者向往的,也是一个能让人充分享受自由的社会架构。我觉得,只要一个人稍微有些知识、有些想法,就会对世界有自己的构想,会觉得“世界应该是什么样子”。而这种“应然”的构想里,多少都带有一点强制色彩,这是难以避免的。

像波尔布特、《商君书》,还有奥威尔笔下的《1984》《动物庄园》,核心其实都是“我要把我认为好的东西推广开来”,不是“我一个人好就够了”,而是“我要让大家都好”。这种想法不一定是邪恶的,可能会有各种变形,但底色有共通之处——就是想把自己认可的“善”推广出去。我们不能说这种想法一定错,它里面其实有合理的成分。比如那些传教者,他们其实也有类似的心态:希望大家都接受自己认同的信仰。如果所有人都对“善”漠不关心,社会确实会出问题。但这种想法里也藏着危险:自由主义如果走偏,可能只是个人的人生受挫;而带有极权倾向的想法如果走偏,可能会导致整个社会的失败,这是很可怕的。

所以,每个人心里其实都有这样的“种子”,只是有人能克制,有人不能。就像奥威尔,他写《动物庄园》《1984》批判极权制度,但他自己身上也有强烈的类似倾向。当年他去西班牙打仗时,支持的是共和军下属的无政府主义派别POUM。他所在的派别当时杀了不少“党卫军兄弟”,还没收财产,组织民众上街游行——这些做法,其实和他在《1984》里描写的“大洋国政策”有相似之处。但他自己当时没意识到,反而觉得那是“人生中特别美好的世界”:大家冲破了阶级、民族的隔阂,充满兄弟情义,却没看到背后的黑暗。后来他经历了九死一生,甚至差点被枪毙,才逐渐反思。他有反省能力,但即便反省,也没意识到自己当时的“激情”,其实……人身上其实都有这种倾向。

像商鞅的那套制度就很危险,虽然他的想法很超前,却已经孕育了后来极权主义的基本要素。但他图什么呢?我在书的最后一节也思考过这个问题:纵横家是典型的投机主义者,到东家就说东家好,到西家就说西家好;但商鞅、韩非这些法家人物不是投机者,他们到底图什么?为什么要全心帮君主推行这套制度?

其实他们是想实现自己的理想——建立一个井然有序的社会,所有人像蚂蚁窝一样统一行动。他们觉得这种秩序里有一种巨大的美感,只是我无法欣赏这种美感。比如我某次出国出差,当地人带我看演出:巨大的场地里,所有人动作整齐划一,观众席的“人脸面板”还会同步翻动,场面确实震撼。当地人问我感受,我只能说“不可思议”——这种震撼里,确实有一种让部分人认同的“美感”。

但这种“美感”背后,往往带着杀气。像波尔布特,他追求全国“绝对一体化”“绝对均匀”,这种想法其实非常危险。可现在的问题是,这种恐惧感很难传递给当下的人——很多人没经历过极端时代,意识不到其中的恐怖。所以我写这本书时,就像在努力告诉大家“这个东西很吓人、很危险”,但大家很难体会。

而且“乱世人心”的底色是不变的,一代又一代都会如此。很多人说“这没有绝对的对错”,就像你提到的“变与不变”,我觉得不变的是人性的底色。商鞅的时代那么古老,但“左”与“右”的思潮就像“翻烧饼”,一直反复。

现在大家都在说“社会割裂”,全球都这样。我觉得这是社会发展到一定阶段后,“左”与“右”的思潮又开始翻盘了。这是个很古老的循环,未来恐怕还会继续。关键是要给这种“翻盘”划定界限,不能让它太剧烈,否则会出大乱子。

我个人的思想肯定是偏自由主义的。但也要承认,自由主义也有“失势”的时候——当然中国的情况比较特殊,我们先不说其他国家。比如有些地方曾是自由主义占上风,但最后维持不下去,这说明自由主义本身也有局限性。说到底,这么多年来,人类其实一直在“左”与“右”、“秩序”与“自由”之间找折中路线,但这条折中路线的风险,目前看还是比较大。

澎湃新闻:我读这本书时还有个感觉,虽然没明说,但你对人性(或者说人心)其实是不太信任的。

押沙龙:确实不信任,非常不信任。

澎湃新闻:我觉得对人性不信任的人应该不少。我想说的是,大家在看待历史人物时,好像总希望把人性简化成“开关”——需要他表现“善”的时候,就期待他的善;比如对曹操,我们既期待他的冷酷,又会批评他屠城。这种“对人性的不信任”,会不会让我们对历史的判断总偏向“看到阴暗面”?

押沙龙:我的想法确实差不多,这也是我这几年心态的变化。我相信人的底色是相似的,而且人摆脱不了生物本能的限制。从统计学角度看,人性其实是“服从统计规律”的——平时大家看起来都很好,但如果遇到极端情况,比如进入类似波尔布特或希特勒的时代,人一定会出现分化。这种分化不是“所有人都变坏”,而是会出现不同群体:一部分人变成杀人狂,一部分人随波逐流,一部分人选择“独善其身”(不做坏事,但也不反抗),还有一部分人会成为勇士。无论时代怎么变,这种分化都是必然的。我看过一本书《平民如何变成屠夫:101 后备警察营的屠杀案真相》,讲的是德国党卫军的案例。书中得出的统计结论是:大概10%-15%的人会从杀人中获得快感——他们一开始可能犹豫,但杀过几次后就会主动追求这种快感;还有一部分人“让我杀我就杀,但只把它当苦活”;一部分人会偷懒逃避;只有少数人会坚决拒绝:“我绝不干,你随便处理我,哪怕把我调到东线打仗也可以。”这种比例,和社会心理学中关于“从众”的研究结果几乎吻合,我相信它在统计学上是成立的。换个场景也是如此,比如“文革”时期,有人以打人为乐,有人觉得痛苦却跟着做,有人选择逃避——比例大致如此。所以不能完全信任人性,不是说人性全是坏的,而是极端情况下一定会出现“坏的部分”。平时大家的底色藏得很深,但乱世会把它暴露出来。而且我相信,这种底色短时间内不会变,至少几百年内不会——除非有彻底的文化改造,或者人类基因发生变化,但这就有点科幻了。

澎湃新闻:这确实有点科幻了。

押沙龙:是啊,所以我的意思是:如果科幻式的改造做不到,那人性的底色就不会变。那只能靠文化去压制它,不让极端情况出现。只能“盖住”那些底层的黑暗,不让它暴露出来,但它一定存在。

澎湃新闻:所以人性需要制度来约束?

押沙龙:我们确实要靠制度,但我始终觉得制度是次要的——最终还是要靠人心和文化惯性来支撑。制度本身是“站不住的”。就像理工科说的“反馈效应”:好的制度会孕育好的文化,好的文化又会强化好的制度,形成良性循环;反之就是恶性循环。但我觉得关键力量还是文化——让大家“不敢越界”“不想越界”,把“盖子”压住。不过这么说好像有点“黑暗”,但你看我书里最后写的魏特琳,其实有很光明的一面,那是中国人身上的一种特质。

澎湃新闻:但你不觉得她最后还是被黑暗吞噬了吗?从个体命运来看,她是被邪恶打败了。

押沙龙:“光明被黑暗吞噬”是很正常的事,因为黑暗本身就有强大的力量。但我在书里写他,是想说明“这种人的比例存在”——只要有这个比例的人在,就不能说“人性全是黑暗”。就像《圣经》里,上帝要毁灭所多玛时,对亚伯拉罕说“只要找到50个义人,我就不毁灭这座城”,后来亚伯拉罕恳求,标准降到“10个义人”,但最后只找到罗得一个,上帝才毁灭了所多玛。这是不是有点科幻?又比如,要是有外星人来评估“人类是不是不可救药的物种”,像魏特琳这样的人,就能证明人类“还有希望”。

不知道你有没有看过刘慈欣的短篇《乡村教师》?《乡村教师》里写:外星人到地球评估人类的智力水平,如果判定是“非智能物种”,就会占领并消灭人类;如果是“智能物种”,就按宇宙规则离开。外星人发现大部分人都不懂科学,直到找到一个放牛娃——这个孩子因为曾被乡村教师教过牛顿三定律,能回答出“加速度”“惯性”等问题。最后外星人认为人类是“智能物种”,放弃了毁灭计划。那个乡村教师很平凡,却无意中拯救了人类。

同理,如果外星人评估“人类是善是恶”,魏特琳这样的人就会证明“人类有善的种子,有进化的可能”。所以虽然他被黑暗吞噬,但他的存在本身就是“人性之善”的代表。我写这本书,不是想渲染“人性黑暗”,而是想讲“光明的力量”——对人性的不信任,本质上是一种“警醒”:人有善与恶的多种可能,至于自己最终是善是恶,其实很难判断,人很难完全“自制”。就像加尔文派的“预定论”:加尔文说“我不知道自己会上天堂还是下地狱,我一辈子做好事,只是为了证明自己可能是‘义人’,但最终的结局早已注定”。我觉得人有善、有恶,也有灰色地带——在没遇到考验时,大部分人都“不自知”,不知道自己会怎么选。比如你现在觉得“我愿意为他人付出”,但如果下一秒就要面对死亡,人的心理可能会完全改变。

澎湃新闻:你写孟子的那篇文章,我读了之后有点疑问:你对孟子的批评是不是有点苛责了?他确实爱“骂人”,另外,你把他和后世的知识分子对比,认为这反映了“中国古代文人日益卑微的历史”,这对知识分子的要求是不是太高了?你举的左光斗、杨涟这样的例子,无论古今中外,其实都是极少数的。

押沙龙:我想说的是,我对他们其实没有苛责。在当时的环境下,他们肯定不该负主要责任——制度和社会环境的变化才是关键。比如秦始皇统一后,“天网”已经织成,人无处可逃;不像春秋战国时期,“此处不留爷,自有留爷处”。大环境变了,不能苛责个人,但确实有一部分知识分子在配合这种环境的变化。而且不管什么时候,总有人会为这种环境辩护,甚至能想出统治者都想不到的理由。就像一个公司里的内卷:最早见董事长,大家只是握手点头;后来有人开始鞠躬,鞠躬的人得到提拔;最后有人跪下磕头,其他人只能跟着磕。这个责任主要在董事长——他用奖惩机制引导了这种风气,但确实有人在推波助澜,把风气带坏。现在也是如此,总有一些读书人会迎合这种趋势。

澎湃新闻:知识分子的迎合似乎是一个难以逆转的趋势。

押沙龙:西方的管控是摇摆式的,有博弈机制。比如他们的“政治正确”,比如上世纪30年代,中国人去美国南方,会被歧视,甚至被骂“黄皮猪”;后来风向反过来,现在强调“绝对政治正确”——拍戏必须搭配黑人角色,黑人不能全是反派。这种“摇摆”还会继续,我相信未来还会有反弹。中国没有这种“摇摆”,更像是一个“自洽的体系”。中国历史上偶尔出现“短暂的春天”,不是博弈的结果,而是意外。所以两者的性质完全不同:中国是几千年一以贯之的,不会自然摇摆。

澎湃新闻:那你觉得西方知识分子的精神有衰败的过程吗?虽然你书里主要讲的是中国的情况。

押沙龙:衰败很难说,因为我们身处局中,看不清全貌。但一个文明发展到一定阶段,一定会进入“瓶颈期”——以前的可能性都被探索完了,就像围棋棋盘快摆满了,留给后来者的空间越来越少。这个瓶颈期可能走向衰败,也可能实现突破,现在很难预料。我前段时间看了《西方文明:从黎明到衰落》,里面说:文艺复兴时期,人们对未来充满乐观;后来社会矛盾越来越多,大家越来越悲观,找不到新的方向。这就是思想上的穷途末路,打不开新局面了。就像艺术形式的演变:常常有人说“唐朝以后诗就没法写了”,虽然夸张,但也反映了一种形式的可能性被穷尽。宋诗还有好作品,但整体不如唐诗。文化也是如此,西方文化现在就处于可能性被穷尽的瓶颈期。下一步是衰落还是突破?不知道。可能像唐诗之后有宋词、有小说那样,开出新的天地;也可能真的万马齐喑。但目前能看到的是,大家讨论的话题都是老生常谈——左派、右派、社会主义、自由主义,翻来覆去都是那些内容。所以不能断言西方文明一定会衰败,也不能说一定能突破,只能说它进入了瓶颈期。而中国离这个瓶颈期还很遥远。中国还没有形成自己的核心主题,西方是方向穷尽了,而中国是还没找到明确的方向。

澎湃新闻:你书里提到很多历史人物面对死亡的态度,这似乎和文明的变化有关。文明初期往往有“刚健质朴”的精神,但发展到后来,好像就变成了“文胜质”(文采掩盖了本质)。这是不是文明发展的必然代价?“刚健质朴”里有正面的东西,但也有负面的,而文明的发展,好像会把这种精神基因改造甚至消灭掉。

押沙龙:对,这是一个普适的过程。弗洛伊德说“文明就是压抑”,这是自然规律。但就像做菜不能太熟太烂——鲁迅就说,吃菜不要吃生肉(太野蛮),也不要吃炖得稀烂的菜(太萎靡),最好是带几丝血色的肉,比如三分熟的牛排。这个比喻其实是一种理想状态:文明需要束缚和压抑,但也要保留一点“质”的影子,一点原始的质朴。完全追求文明的教化,其实是有问题的。比如宋朝就有点过于文弱,后来陈寅恪说“五胡乱华以野蛮之精血,注入衰朽之体内,才创造出灿烂的唐代文明”。意思就是文胜质到一定程度,文明会进入衰弱期,需要一点原始、野蛮的文化力量来冲击。当然,这个过程本身可能很残酷,但从结果来看,确实需要保留一点野性——至少不会被宏大话语完全压倒。

比如伍子胥,楚王害了他的父亲和哥哥,他就带吴国军队攻打楚国。放到后世,比如汉朝以后,这会被骂“卖国贼”,是不允许的。这就是国家话语压倒了个人话语。不能说这完全错——如果每个人都以个人话语为先,可能会陷入一切人对一切人的战争,但还是要保留一点个人化的、原始的东西,不能完全被宏大话语淹没。

中国历史从秦汉以后,这种个人话语的弱化越来越明显。拿先秦知识分子和王阳明、朱熹比,精神世界完全不同。先秦的知识分子不会被自己的想法吓住,而王阳明晚年还要考证朱熹晚年的思想是不是和自己一致,因为朱熹是大圣,不能推翻——这其实是畏惧权威,精神世界偏小偏弱。哪怕是王阳明这样的顶级人物,也逃不过这种束缚。

明末清初是个例外,国破家亡的惨剧让一些思想家(比如王夫之、顾炎武)的思想变得开阔,儒家的话语体系也有所松动。但到了清朝,读书人写的书又变得束手束脚——想到一定边界就会撤回来,觉得再想就过分了。哪怕是朱熹这样被视为异端的人,放到先秦的标准下,其实也很保守。

澎湃新闻:你写曹操的部分,我有点疑惑。大家对《三国演义》里的曹操,心态其实很矛盾:他有冷血残酷的一面,但大家好像又有点认同他。你提到“审美态度”,这确实很有意思,但审美是个人化的,而道德规范是普适的,二者往往有冲突。我们评价历史人物时,这种矛盾该怎么平衡?比如对张巡的评价,也有类似的问题。

押沙龙:如果曹操是个老好人,大家反而不会喜欢他。审美是最底层的,它决定了我们“喜欢还是不喜欢”,然后才会上升到道德、理性等层面。大家会为自己的审美找理由,比如“我喜欢他是因为他善良”,但审美本身是决定性的。问题在于,为什么我们会有这样的审美?比如《教父》,现在还有人觉得“很酷”——打电话就能让人被杀,为什么会觉得迷人?我觉得这和人类的进化本能有关——慕强是进化出来的特质。原始社会里,跟着强大的首领,部落才能活下去,才能抢到其他部落的财产。这种本能沉淀在基因里,现在虽然不能用大棒子打人、抢东西,但底色还在。

当然,每个人的审美不同。我个人现在就不接受这种慕强的审美,不觉得曹操有什么魅力——小时候可能会觉得,但现在不会了。我看《教父》时,从来没觉得这个人“酷”。我不喜欢看犯罪片。我喜欢看科幻片,但我觉得大部分人看《教父》时,都会有审美上的代入感。我现在能把它当一部电影看,但不会对里面的角色有迷恋。这可能是我这几年心态的变化,有点排斥这种慕强的倾向。

澎湃新闻:所以你现在是在排斥慕强基因,而不是用审美的态度看待它?

押沙龙:我书里写的英雄,更多是弱者挑战强者——如果一个人没有任何优势,却还敢反抗,我觉得这才是有魅力的。

澎湃新闻:所以你写曹操,不是想肯定他,而是想解释大家为什么对他宽容?

押沙龙:对,我写他的出发点,就是想探讨为什么大家对大人物那么宽容。比如我之前写过一篇关于刺秦的小说,后来在直播里说大家为什么那么在意对大人物是否公平,却忽略了小人物。我和一个自媒体博主讨论恺撒时,他觉得恺撒挺好的,但我想到拿破仑——为什么大家对大人物的功绩那么宽容,却能接受很多小人物成为代价?

这些年我越来越觉得,我们对大人物过于宽容,给予的理解太多;对小人物的理解却太少。比如大家会讨论曹操有多雄才大略,却很少想他屠城时,那些百姓有多惨。小说里并没有掩盖曹操的恶行——写了他屠徐州、杀吕伯奢,但大家还是觉得他比刘备有魅力。可现实中,如果是普通百姓,肯定更愿意遇到刘备——哪怕他是虚伪的,为了维持人设也不会屠城。就像现在那些假仁假义的人,至少不会完全不顾脸面。其实虚伪是文明的防护栏,文明离不开这种必要的虚伪。

回到审美和道德的矛盾:大家讨厌刘备的迂腐,喜欢曹操的“真性情”;讨厌唐僧的婆婆妈妈,喜欢孙悟空的敢打敢杀——这其实是一种逃避心态。但真遇到危险时,你就会知道,唐僧那种明知怕死还坚持不杀人的选择,其实更难。

澎湃新闻:关于文天祥,我不久前读过一本讲元代征宋的新书《混一戎华》,里面提到他最后死亡的过程,还有王炎午等人——王炎午其实是想借文天祥的死,证明儒家文明的终结,让大家接受道统断绝的事实。当时很多人都希望文天祥死,甚至半夜给他扔信劝他死,而且文天祥自己好像也有过“活的念头”。他最初绝食的时候,如果死了也就死了,像杨过跳崖一样;但没死后,就不再主动求死了。

押沙龙:我对文天祥感兴趣的点,恰恰是觉得他经过思考依然选择死,这种选择更迷人。什么是勇敢?比如敌人入侵,你扛枪去打仗,这是勇敢,但你可能没想过自己一定会死,甚至觉得自己能活下来。但如果把你关起来,让你在生死之间徘徊几年,把活下去能得到什么、死了会失去什么都想透,最后还是选择死——这才是更大的勇敢。

完全不怕死,不算最真正的勇敢——因为你没有认知到死亡的代价。很多人死前对死亡没有认知,这种不怕死不是伟大,因为他没真正理解自己选择的代价。比如小孩掉井里,你不知道自己会不会游泳就跳下去,救了人却淹死了——这是勇敢。如果知道自己必死,还选择跳下去,或者在生死之间反复掂量后还是选择死——这种对选择有充分认知的勇敢,更有人性的力量。

拿唐僧和孙悟空比:唐僧的勇敢是“我怕死,但我还是要赴死”,这种勇敢比孙悟空的无所畏惧更有力量,因为他知道自己要舍弃什么,还依然选择。文天祥就是这样:他后期和道教人士往来,甚至跟元世祖说“你放我做个衣冠道人,有事可以问我,但我不会投降”——这其实暴露了他对生的眷恋,很正常,说明他是个懂得生死重量的敏感的人。但最后他还是想透了,你要我投降,我就死。

中国写英雄人物时,往往不喜欢写他们徘徊的过程,总希望他们一直勇敢。但说实话,思维复杂的人都会有徘徊——李逵那种想都不想就杀人的,反而简单。文天祥的魅力,就在于他想透了生死,还选择死。而且他所处的时代,是亡天下的时代——宋朝不是普通王朝的兴替,而是文明被野蛮打败。蒙古人是外族,要灭亡汉族文明,让汉人做下等人。这种亡天下的残酷,让他的殉道更有意义——他殉的不是一个王朝,而是一个文明。他自己可能没意识到这一点,但后人能看出来:他的死,是为了守护文明的底线。

澎湃新闻:再聊聊嘉靖朝的大礼议——这个话题已经有很多讨论了。我觉得对儒生和官员来说,这是个不体面的过程:皇帝用打板子的方式羞辱他们,虽然朝代更替,但儒生一直想保留儒家道统,而皇权用这种方式公开羞辱他们坚持的道统。这算不算是儒家道统的失败?

押沙龙:我写“大礼议”这篇文章,主要想讲两个点。第一,道统从来没有真正成功过,更多是儒生的一厢情愿。但这种一厢情愿很了不起——“知其不可为而为之”,如果连这个都没有,那就是赤裸裸的野蛮时代了。儒生们大多相信道统能牵制皇权,这种信心有现实根基吗?宋朝时是有的。宋太祖问赵普天下什么最大,赵普说道理最大——这里的“道理”,可以理解为道统。宋朝皇帝尊重读书人,没有羞辱过他们,所以儒生觉得道统能制衡皇权。但他们没意识到,这其实是强者的单方面克制——如果皇帝拉下脸,他们其实没有反抗的力量。明朝皇帝就拉下脸了:我就是要打你,你说什么都没用。朱元璋甚至公开说:孟子这老家伙要是活在现在,岂能被国法所容——你看,当强势的一方撕破脸皮,弱者手里其实没有任何牌,之前的道统只是象征性的,没有实质作用。皇权越来越放大,到清朝达到顶峰。

清朝时,知识分子都成了奴才,连讨论的资格都没有。明朝正德皇帝要下江南,还有大臣敢劝阻;清朝就没人敢了——大家都沉默。这说明道统在中国其实是行不通的,是一个逐渐衰落的过程。

第二,“大礼议”本身在现在看没什么意义——皇帝管自己亲爹叫爹还是叔,不影响任何实际问题。当时鞑靼都快包围北京了,有很多正事要处理,但儒生们却把称呼问题当成天大的事。为什么?因为他们相信世界是有秩序、有规律的,不是谁强谁说了算。现在我们争论的很多话题,未来的人看可能也毫无意义。比如美国争论的LGBT权利,我们中国人get不到——承认这是个事实,但不会觉得它是社会核心议题。这就是“big story”(宏大叙事)的差异:我们的宏大叙事是家国天下,比如抗日战争;美国的宏大叙事是个体权利。同理,我们看古代的“大礼议”觉得可笑,只是因为我们没有皇权继承秩序这套宏大叙事了。

澎湃新闻:所以你其实是想说,要设身处地理解古人——我们不能站在历史制高点去嘲笑他们,因为我们现在看重的核心问题,未来人看可能也一样可笑。

押沙龙:我还想说,有些现在我们觉得要命的核心问题,时过境迁后可能就不重要了。意义世界是不断变动的,100年前的意义和100年后的意义不同。我们现在维持意义世界,就需要big story作为支点,就像船需要锚一样。威斯特伐利亚条约建立的“主权体系”,虽然有不合理之处,但普通老百姓要想不被随意对待,还是需要这个体系。抽掉这个big story,新的故事在哪里?这是个难题。

澎湃新闻:说说张巡吧。安禄山之乱时,张巡守睢阳,一开始肯定是正面形象,毕竟救了唐朝的半壁江山。但后来批评他的人越来越多,唐朝当时就有人骂他,到宋代以后批评声更多了。

押沙龙:我上周刚聊过张巡,和我的籍贯有关——我是商丘人,也就是古代的睢阳人。唐朝当时就有读书人骂他。现在商丘还有相关的文化符号,比如美食节上有人扮演张巡推荐美食,网上会调侃“这是蒸煮小切肉”——这说明他在当地的影响一直存在。

澎湃新闻:现在当地人认同他吗?还是已经纯粹把他当文化符号了?

押沙龙:大部分人没想那么多,就把他当花木兰那样的地方名人——我们那还有花木兰祠,也会说花木兰是我们那的。你要是在街上随机问一个人“张巡吃人了”,他们大部分都听说过,但还是会觉得张巡是对的。不光是商丘,你在北京大街上随便拦个人,把张巡的功过摆出来,大部分人也会说,没办法,不得已,叛军来了也会杀人吃人——这是传统教育的影响,中国人默认为了集体可以牺牲少数。

澎湃新闻:所以你赞同王夫之对张巡的看法,其实是想强调普遍人性的底线——道德规范应该有普适性,不能因为集体利益就突破底线,是这个意思吗?

押沙龙:我不太喜欢用“普适性”,这个概念经不起推敲。但我确实更倾向王夫之的说法——他有一个底线:无论如何不能吃人,大家都死了也不能吃人。我们可以把问题推到极端:如果不是一个城市,而是一个国家,敌人来了要把所有人都毁灭,你会选择吃人保命吗?这其实是典型的“电车难题”——西方人特别着迷这个话题,但中国人不太感兴趣。中国人的本能反应是压死一个人,救下五个人,不会纠结我是不是杀人凶手。因为中国文化里默认为了集体牺牲个人是天经地义——为了保卫唐朝半壁江山,牺牲睢阳的人,在很多人看来是合理的。但王夫之不一样,他的底线是绝对不能触碰吃人——哪怕锡安城(《黑客帝国》里人类最后的据点)所有人都会死,也不能吃自己人。他是中国历史上少有的另类思想者,其他人可能有模糊的想法,但他把底线说得直白又透彻。

澎湃新闻:他的底线和情境无关,不管情况多极端,都不能突破。

押沙龙:对。他的这种理想主义,是在现实基础上产生的——他所处的明末清初,大规模吃人事件(比如张献忠之乱、清军围城)经常发生,他亲眼见过这种恐怖,所以才会把不吃人当成绝对底线。

我不是说一定要给张巡的事下结论,而是想指出:中国传统文化里,其实缺少对个体底线的尊重这一环。王夫之的思考和大部分传统中国人不一样,甚至和儒家也不一样——儒家反对法家,但相信自己的这套能行得通,而王夫之清楚地知道任何制度都有问题。比如大家都说宋朝好,王夫之却承认宋朝的搞法也会出问题,会让人懈怠,国家萎靡不振。但传统儒家总觉得可以既要又要,既要有文明,又要有强大。王夫之的结论却很决绝:如果不能既要,宁愿要宋朝的萎靡,也不要明朝的残酷;宁愿容忍贪污,也不要朱元璋的剥皮酷刑。很多人不承认只能二选一,觉得可以用其他办法惩治贪污,但王夫之说就算惩治不了,让他们贪污也没关系,不能剥皮。他甚至觉得海瑞、包拯是害民——宁可社会腐败一点,也不能允许极端手段。他这种想到底、不退缩的决绝,在中国思想家里很少见,很难得。

澎湃新闻:再聊聊蒲松龄。我和你的看法比较接近,不怎么喜欢他。你也提到,他和袁枚、纪晓岚比,眼界太窄,乡下私塾教师,很土。可能和他的生活圈子小有关,虽然想象力丰富,但见识有限。很多人说他批评封建礼教,我觉得太可笑了——他其实是最封建的。很多人可能只看过《聊斋志异》的选本,没看全,尤其是他最后的点评。

押沙龙:我写文章时翻了《聊斋志异》之外他的文集,没看到一句有见识的话,全是乡村土秀才的口吻。

澎湃新闻:但他确实有天赋,讲故事的能力好像不是练出来的。

押沙龙:他的文学天赋极高,故事讲得活灵活现,文字也好,这和见识无关。拿他和纪晓岚的《阅微草堂笔记》比,眼界、格局差远了,但纪晓岚写不出他那种生动感。蒲松龄其实是明清普通知识分子的活标本——撇掉他的写作才能,他的眼光、品位就是中等偏上的普通读书人。当时绝大部分读书人的想法都和他接近,顾炎武、王阳明那样的是顶层少数,不具代表性。蒲松龄最有代表性的地方,是接地气——看他写读书人出人头地,根本不是治国平天下,而是有钱、有女人、吃好的、出门有轿子,把当官的好处写得赤裸裸,没有任何羞耻感。这其实是当时普通读书人的真实心态,传统教育往往会掩盖这一点。

他笔下没有对女性的赞美,全是男性视角的占有欲。但从文学角度说,他把志怪小说写到头了,后来很难超越——纪晓岚故意走笔记体的路子,就是避开他的优势。纪晓岚说他的文字是才子的文字,不是知识分子的文字,其实很准确。

澎湃新闻:最后一个问题,你写“乱世人心”,乱世里人性的善与恶会更极端地显现。但大部分人生活在日常状态里,没经历过历史的十字路口。在日常状态下,你对人性怎么看?

押沙龙:日常状态下,人性的底色被掩盖了——被文化、制度、社会规则包裹着,像洋葱的内核,平时看不到。你可能觉得某个人有点怪,但不会想到他可能很残暴。比如美国西部运动的案例:一群人被困在雪地里,最后开始吃人。其中最坏的吃人魔,平时只是有点恶习,打媳妇,被人孤立,没人觉得他是恶魔;而善恶的蛛丝马迹其实早就存在,只是没被放大。

我关注乱世,其实也有一点担心:现在这个时代已经有让人不安的苗头了。

澎湃新闻:我和你看法一样,但觉得好像没办法了,已经达到了“宇宙逃逸速度”——没达到这个速度时还能回头,现在已经停不下来了。

押沙龙:我不好判断,但确实有忧虑:乱世可能离我们不远。人类历史上,160年的漫长和平很少见,现在离二战才80年,谁也不知道10年后会怎么样。

鲁迅就喜欢读晚唐的诗(罗隐、皮日休、司空图),因为晚唐的诗里有衰败的警醒。他还说大家读读历史就知道,现在不算最坏,明末比现在坏多了——他1936年去世,没经历后来的事,但有强烈的忧虑感。

我写“乱世人心”,也有这种忧虑:想告诉大家,你没有自己想的那么好,社会也没有那么好,社会可能变坏,人也可能在不知不觉中变坏。这既是警醒,也是希望大家认知自我。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《专访押沙龙丨人性的底色不会变。只能靠文化去约束》

京ICP备2025104030号-25

京ICP备2025104030号-25

还没有评论,来说两句吧...